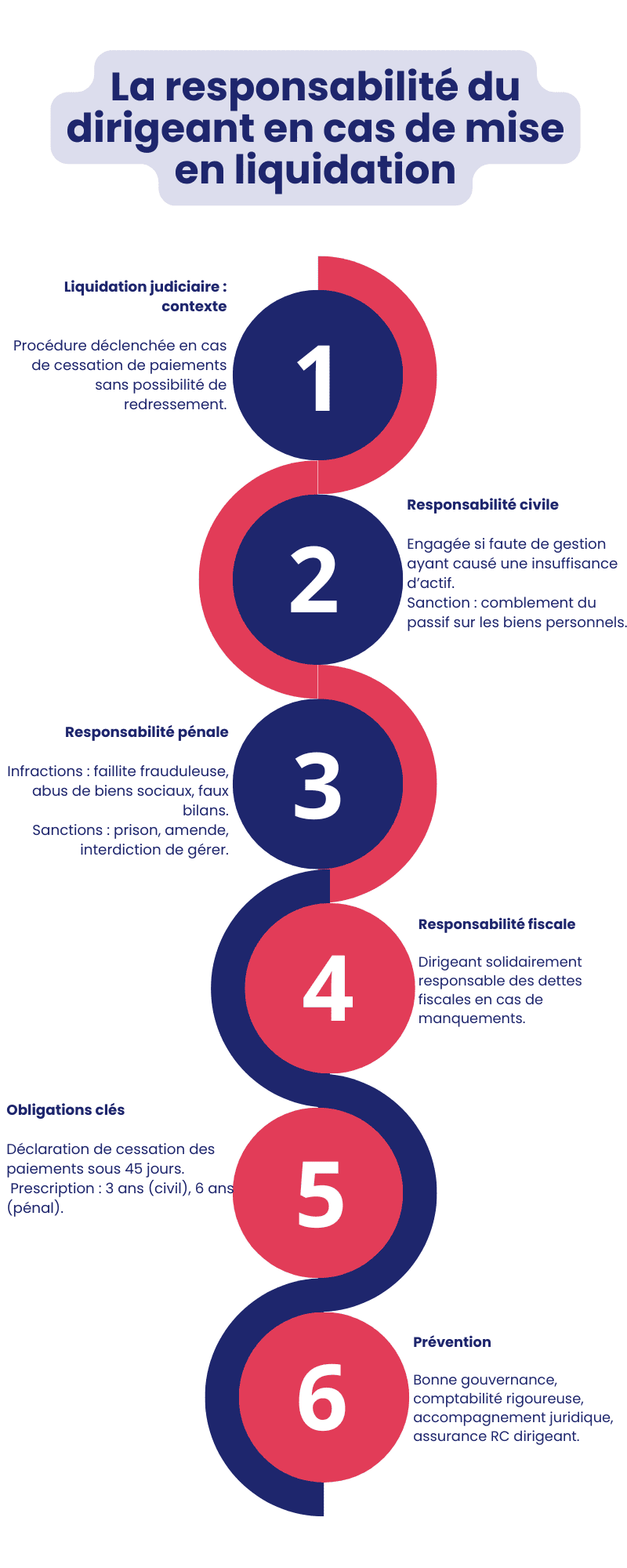

La liquidation judiciaire d'une entreprise constitue l'une des issues les plus redoutées dans le monde des affaires.

Cette procédure collective, qui intervient lorsqu'une société se trouve en cessation des paiements et que son redressement apparaît manifestement impossible, soulève de nombreuses interrogations quant aux conséquences pour ses dirigeants.

Si la liquidation judiciaire vise principalement à régler le passif de l'entreprise par la réalisation de son actif, elle peut également engendrer des répercussions importantes sur la responsabilité personnelle du dirigeant.

La question de la responsabilité du dirigeant en cas de liquidation judiciaire revêt une importance capitale, car elle peut conduire à des sanctions particulièrement lourdes, allant de l'obligation de combler le passif social sur ses biens personnels jusqu'à des poursuites pénales.

Cette responsabilité ne s'engage toutefois pas automatiquement et nécessite la démonstration de fautes de gestion spécifiques ayant contribué à la dégradation de la situation financière de l'entreprise.

Les fondements juridiques de la mise en cause du dirigeant

-

Le principe de la responsabilité limitée et ses exceptions

En droit des sociétés, le principe fondamental veut que les dirigeants bénéficient d'une séparation entre leur patrimoine personnel et celui de la société qu'ils dirigent.

Cette protection, appelée responsabilité limitée, constitue l'un des piliers du droit des affaires moderne.

Cependant, ce principe connaît des exceptions notables lorsque le dirigeant a commis des fautes de gestion caractérisées.

La mise en liquidation judiciaire ne fait pas automatiquement tomber cette protection.

Elle ne constitue qu'un point de départ pour examiner la conduite du dirigeant et déterminer si celle-ci justifie une extension de la procédure collective à sa personne.

Cette analyse repose sur l'évaluation des actes de gestion et de leur impact sur la situation financière de l'entreprise.

-

Les conditions d'engagement de la responsabilité

Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée en cas de liquidation judiciaire, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies.

D'abord, il faut établir l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant.

Ces fautes peuvent revêtir différentes formes : négligence grave, imprudence, violation des obligations légales ou encore actes contraires à l'intérêt social.

Ensuite, il convient de démontrer un lien de causalité entre ces fautes et l'insuffisance d'actif de l'entreprise.

Cette insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif exigible et l'actif réalisable de la société.

Le juge doit ainsi établir que les fautes commises ont effectivement contribué à aggraver la situation financière de l'entreprise et à accroître son déficit.

La responsabilité civile : quand le dirigeant doit réparer les préjudices

-

L'action en comblement du passif

L'une des sanctions civiles les plus redoutées par les dirigeants est l'action en comblement du passif, également appelée action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Cette procédure permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie des dettes de la société sur son patrimoine personnel.

Cette action peut être intentée par le liquidateur judiciaire, les créanciers ou le ministère public.

Elle vise à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de l'aggravation de l'insuffisance d'actif causée par les fautes de gestion du dirigeant.

Le montant de la condamnation peut être considérable et correspondre à l'intégralité du passif non couvert par l'actif de la société.

-

Les critères d'appréciation des fautes de gestion

Les tribunaux apprécient les fautes de gestion au regard du standard du "bon père de famille" ou, selon la terminologie moderne, de la personne raisonnablement diligente et prudente.

Le dirigeant doit ainsi démontrer qu'il a agi avec la prudence et la diligence qu'on peut attendre d'un dirigeant normalement soucieux des intérêts de son entreprise.

Les fautes les plus fréquemment sanctionnées incluent la poursuite d'une activité déficitaire sans perspective de redressement, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et sincère, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, ou encore la confusion des patrimoines entre la société et le dirigeant.

Ces comportements traduisent un manquement aux obligations fondamentales de tout dirigeant d'entreprise.

-

La réparation du préjudice subi par les tiers

Au-delà du comblement du passif, le dirigeant peut être condamné à réparer les préjudices spécifiques subis par certains créanciers ou par la société elle-même.

Cette responsabilité peut s'exercer même en l'absence d'insuffisance d'actif, dès lors qu'un préjudice distinct et certain peut être établi.

La réparation peut prendre diverses formes : dommages-intérêts compensatoires, restitution de sommes indûment perçues, ou encore remboursement de frais engagés par les créanciers pour tenter de recouvrer leurs créances.

Le montant de ces réparations s'ajoute aux éventuelles condamnations au comblement du passif.

La responsabilité pénale : les infractions liées à la défaillance d'entreprise

-

La faillite frauduleuse et ses composantes

La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée pour diverses infractions liées à la défaillance de l'entreprise.

La plus grave d'entre elles est la faillite frauduleuse, qui sanctionne les dirigeants ayant commis des actes frauduleux pour dissimuler des actifs ou aggraver délibérément la situation financière de leur entreprise.

Cette infraction regroupe plusieurs comportements : la dissimulation d'actifs, la reconnaissance de dettes fictives, l'augmentation frauduleuse du passif, ou encore la tenue d'une comptabilité fictive ou la destruction de documents comptables.

Ces actes révèlent une intention frauduleuse caractérisée et une volonté de nuire aux intérêts des créanciers.

-

Les autres infractions pénales applicables

D'autres infractions peuvent être poursuivies en cas de liquidation judiciaire. L'abus de biens sociaux constitue l'une des plus fréquentes, sanctionnant l'utilisation des biens de la société à des fins personnelles ou contraires à l'intérêt social.

Cette infraction peut être caractérisée même en l'absence de préjudice pour la société, dès lors que l'acte litigieux présente un caractère abusif.

Le délit de présentation de comptes inexacts peut également être retenu lorsque le dirigeant a sciemment présenté des documents comptables erronés aux actionnaires ou aux tiers.

Cette infraction vise à protéger la sincérité de l'information financière et la confiance des partenaires économiques.

-

Les sanctions pénales encourues

Les sanctions pénales applicables aux dirigeants fautifs peuvent être particulièrement sévères.

Elles comprennent des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans pour la faillite frauduleuse, assorties d'amendes importantes.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, notamment l'interdiction de gérer, diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale.

Cette interdiction de gestion constitue une sanction particulièrement dissuasive, car elle prive le dirigeant condamné de la possibilité d'exercer des responsabilités dans le monde des affaires pendant une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans.

Elle peut être prononcée à titre définitif ou temporaire, selon la gravité des faits reprochés.

La responsabilité fiscale : les obligations du dirigeant envers l'administration

-

La responsabilité solidaire pour les dettes fiscales

En matière fiscale, la responsabilité du dirigeant peut être engagée de manière spécifique.

Lorsque l'entreprise n'a pas acquitté ses dettes fiscales et sociales, l'administration peut rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant si elle peut établir que celui-ci a commis des fautes dans l'accomplissement de ses obligations déclaratives ou de paiement.

Cette responsabilité s'étend aux différents impôts et taxes dus par l'entreprise : impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, cotisations sociales, taxes sur les salaires, etc.

Elle peut également couvrir les pénalités et majorations de retard appliquées par l'administration fiscale.

-

Les manquements sanctionnés

Les manquements les plus fréquemment sanctionnés incluent l'absence de déclaration dans les délais prescrits, la production de déclarations inexactes ou incomplètes, le défaut de paiement des impositions dans les délais légaux, ou encore l'organisation de l'insolvabilité de l'entreprise pour échapper au paiement des dettes fiscales.

L'administration fiscale dispose de pouvoirs d'investigation étendus pour établir ces manquements et peut notamment procéder à des vérifications de comptabilité approfondies.

Elle peut également demander la mise en œuvre de la procédure d'avis à tiers détenteur pour recouvrer les sommes dues.

Les délais et procédures : un cadre juridique précis

-

La déclaration de cessation des paiements

L'une des obligations les plus importantes du dirigeant consiste à déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de cette cessation.

Cette déclaration doit être effectuée auprès du tribunal de commerce compétent et s'accompagner d'un dossier complet comprenant les comptes annuels, la situation de trésorerie, et l'état des créances et dettes.

Le non-respect de cette obligation constitue une faute de gestion caractérisée et peut entraîner des sanctions civiles et pénales.

Le dirigeant qui tarde à effectuer cette déclaration aggrave généralement la situation de l'entreprise et réduit les chances de redressement, ce qui peut justifier l'engagement de sa responsabilité personnelle.

-

Les délais de prescription des actions en responsabilité

L'action en responsabilité civile du dirigeant se prescrit par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Ce délai relativement court impose aux demandeurs d'agir rapidement pour faire valoir leurs droits. Il court à partir de la date du jugement et non pas de la date à laquelle les fautes ont été découvertes.

En matière pénale, les délais de prescription varient selon l'infraction considérée.

Pour les délits comme la faillite frauduleuse ou l'abus de biens sociaux, le délai est généralement de six ans à compter de la commission des faits.

Ces délais peuvent toutefois être interrompus ou suspendus dans certaines circonstances.

La prévention des risques : les bonnes pratiques de gestion

-

La mise en place d'une gouvernance rigoureuse

Pour limiter les risques de mise en cause de leur responsabilité, les dirigeants doivent mettre en place une gouvernance d'entreprise rigoureuse.

Cela implique notamment la tenue régulière de conseils d'administration ou de gérance, la documentation des décisions importantes, et la mise en place de procédures de contrôle interne efficaces.

La nomination d'administrateurs indépendants ou de censeurs peut également contribuer à améliorer la qualité de la gouvernance et à prévenir les dérives.

Ces personnes peuvent apporter un regard extérieur sur la gestion de l'entreprise et alerter sur d'éventuelles difficultés.

-

Le suivi financier et comptable

Une comptabilité régulière, sincère et probante constitue l'un des meilleurs moyens de prévention des risques. Le dirigeant doit s'assurer que les comptes de son entreprise reflètent fidèlement sa situation financière et respectent les normes comptables en vigueur, pour cela il est conseillé de faire appel à un expert-comptable.

Il doit également mettre en place des outils de pilotage permettant de détecter rapidement les difficultés financières.

La mise en place d'un système de reporting financier régulier, comprenant des tableaux de bord de gestion et des prévisions de trésorerie, permet au dirigeant d'anticiper les difficultés et de prendre les mesures correctives nécessaires avant qu'il ne soit trop tard.

-

L'accompagnement juridique et l'assurance

Face à la complexité du droit des entreprises en difficulté, il est vivement recommandé aux dirigeants de se faire accompagner par des professionnels spécialisés dès l'apparition des premières difficultés.

L'intervention précoce d'un avocat spécialisé en droit des affaires peut permettre d'éviter certaines erreurs et de limiter les risques de mise en cause personnelle.

La souscription d'une assurance responsabilité civile dirigeant peut également constituer une protection efficace contre les conséquences financières d'une éventuelle mise en cause.

Cette assurance couvre généralement les frais de défense et les condamnations civiles, sous réserve des exclusions prévues au contrat.

En conclusion, la responsabilité du dirigeant en cas de mise en liquidation judiciaire constitue un enjeu majeur du droit des affaires contemporain.

Si cette responsabilité ne s'engage pas automatiquement, elle peut avoir des conséquences particulièrement lourdes lorsque des fautes de gestion sont établies.

Les dirigeants doivent donc faire preuve d'une vigilance constante dans leur gestion et mettre en place les outils nécessaires pour prévenir les risques.

La complexité de cette matière juridique impose aux dirigeants de s'entourer de conseils compétents et de respecter scrupuleusement leurs obligations légales.

Une gestion prudente et diligente, associée à une gouvernance rigoureuse, constitue la meilleure protection contre les risques de mise en cause personnelle.

Dans tous les cas, il convient de réagir rapidement dès l'apparition des premières difficultés et de ne pas hésiter à recourir aux procédures de sauvegarde ou de redressement avant que la situation ne devienne irrémédiablement compromise.

Les tricolores

Les tricolores